Crónica: Rafael Pasarín

Audio: Raúl López Alvarado

Cuba ha sufrido una baja sensible, la del señor José Martí, que su arrojo, por una parte, y la fogosidad de su caballo por otra, lo hicieron traspasar los límites que la prudencia aconsejaba defender.

Por: Marta Rojas

Es 21 de septiembre de 1953. A todos los condujeron esposados a la Sala de Justicia. El ruido metálico que sobresaltó al público había sido producido por las cadenas cromadas que aprisionaban más de cien muñecas. Fidel hizo un alto para tratar de hablarle al Tribunal y los guardias, en actitud de zafarrancho de combate, rastrillaron sus armas. Había 200 de ellos dentro de la Sala del Pleno –un aposento rectangular de 15 metros de largo por siete de ancho–, y muchos más afuera

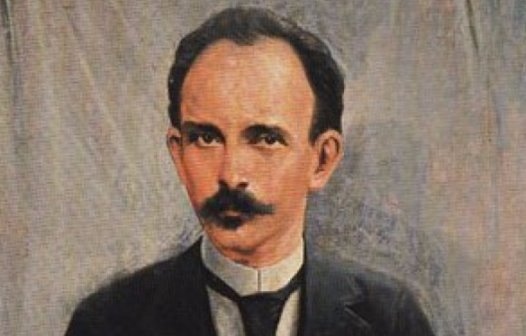

José Martí autor intelectual del asalto al Moncada

CMKC. Radio Revolución.

Aniversario 153 del poema dramático Abdala, de José Martí

Es 21 de septiembre de 1953. A todos los condujeron esposados a la Sala de Justicia. El ruido metálico que sobresaltó al público había sido producido por las cadenas cromadas que aprisionaban más de cien muñecas. Fidel hizo un alto para tratar de hablarle al Tribunal y los guardias, en actitud de zafarrancho de combate, rastrillaron sus armas. Había 200 de ellos dentro de la Sala del Pleno –un aposento rectangular de 15 metros de largo por siete de ancho–, y muchos más afuera. Harían un total de 600 los militares que ocupaban la manzana donde está el Palacio de Justicia en Santiago de Cuba.

Fidel llamó la atención chocando una con otra las esposas que mantenían sus manos cautivas. Luego extendió sus brazos y, señalando con ellos al grupo masivo de jóvenes que había entrado al local minutos antes que él, pidió la palabra:

–Con la venia… –comenzaba a decir cuando, con las culatas de los rifles, sus custodios tocaron imperativamente el suelo, justamente en el sitio donde debía permanecer de pie el acusado, hasta que el Tribunal señalara cuál iba a ser su puesto. En ese instante escuché nuevamente la voz limpia y firme de Fidel, estremeciendo a todos.

–¡Señor presidente, señores magistrados, quiero llamarles la atención sobre este hecho insólito! ¿Qué garantías puede haber en este juicio? Ni a los peores criminales se les mantiene en una sala que pretenda ser de Justicia en estas condiciones. No se puede juzgar a nadie así, esposado, esto hay que decirlo, aunque…

Repetidos timbrazos lo interrumpieron.

Volvió su rostro hacia el estrado ocupado por los magistrados. Durante unos minutos hubo un silencio total, los guardias, con gesto desafiante, apuntaban sus armas a los más de cien acusados.

El presidente de la sala, Adolfo Piñeiro Osorio, se incorporó lentamente y, de igual modo, pronunció su veredicto:

–Esta vista se suspende hasta que les quiten las esposas a los acusados– dijo, e hizo una pausa para proseguir. –A todos los acusados– subrayó, dibujando un círculo con el índice.

Se esforzó un poco más y preguntó al Secretario de la Sala, Macaró Llarine, en voz casi imperceptible:

–¿Quién es el jefe de los escoltas?

–Camps– respondió secamente el Secretario, y lo hizo en alta voz, como para que le oyeran.

–Queda encargado el oficial Camps de ordenar sean retiradas las esposas a los acusados– expresó el Presidente.

Después de un respiro profundo concretó: –Aclaramos que mañana los acusados no podrán ser conducidos hasta la Sala en las condiciones de hoy.

Comenzó a deshacerse de la toga al tiempo que se retiraba de la Sala. Menos uno, los demás miembros del Tribunal de Urgencia lo siguieron hacia su despecho. Quedó sentado en su puesto Díaz Olivera, el magistrado más anciano, quien fumaba pacientemente un cigarrillo.

El jefe de la escolta se ocupó, personalmente, de liberar las muñecas de Fidel Castro, zafándole las esposas. Con la mirada fija en su custodio, el acusado había extendió a este sus manos cautivas. Tenía los puños de la camisa empapados de sudor. Vestía con su único traje, color azul marino, y fue aquel día uno de los más calurosos del verano de 1953 en Santiago de Cuba. El sol afogaba la Sala de Justicia. Por entre las persianas, abiertas al máximo, encuadradas a todo lo largo de la pared lateral derecha, no penetraba ni una vacilante brisa.

El sudor le fluía a Fidel por la frente y por el cuello, pero a él no parecía molestarlo en absoluto. Llevaba una corbata roja con pintas negras, zapatos negros muy limpios y medias del mismo color. Un viejo y gastado cinturón carmelita ajustaba su cintura, donde el pantalón hacía muchos pliegues, lo cual revelaba que había adelgazado considerablemente durante los dos primeros meses de prisión preventiva.

Aún los guardias no habían terminado de abrir las demás cerraduras. A la distancia que se encontraba Fidel de sus compañeros –unos cinco metros de la primera fila de ellos–, no podía verlos a todos. Constantemente alzaba el cuello para reconocer a alguno más.

Era la primera vez que podía ver juntos a gran parte de sus seguidores en el memorable 26 de julio. Casi todos los presentes le habían demostrado firmeza y convicción en los óptimos ideales que los condujeron al ataque a la segunda fortaleza militar del país, pero Fidel ignoraba cuál sería la reacción de muchos de ellos después de esos dos meses de incomunicación y duro cautiverio en la prisión de Boniato, que siguieron al fracasado plan de tomar por sorpresa el Moncada.

José Martí autor intelectual del asalto al Moncada

Martí en Fidel